Alquilamos una casita

en una isla de las Cícladas. Estaba sobre una colina, apenas a un kilómetro del

mar. Tenía (tiene, puesto que seguimos aquí, en Grecia), un porche cubierto por

una rudimentaria techumbre de cañas, protegido por sólidos muros de piedra;

aquí tenemos unas sillas de mimbre y un par de mesas donde hacemos la vida. El

suelo también es de piedra, piezas grandes unidas con cemento. Hay un jardín

minúsculo, abierto ya al viento, allí el muro es mucho más bajo, apenas una baranda

para marcar el desnivel con los jardines contiguos. Lo llamamos jardín porque

tiene un minúsculo cuadrado de césped, muy bien cuidado (a las siete de la

mañana salta el riego), tatami de cinco metros cuadrados en el que los niños

juegan a peleas orientales y en el que, por las mañanas, hacen yoga con su

madre, frente al mar.

La planta principal,

la que hay a ras de suelo, es un amplio salón comedor, decorado con muebles de Ikea,

como casi todo el mundo moderno alquilable. Suelo de terrazo, amplios

ventanales y una cocina de dimensiones reducidas, el espacio justo para

sobrevivir en verano. Utilizamos esta planta como zona de paso, allí se

almacenan libros, ordenadores, mapas, mochilas, fulares. En el respaldo de las

sillas cuelgan los bañadores, las toallas y las camisetas. No se nos ocurre

quedar dentro de la casa.

En la planta de abajo

hay dos dormitorios, la luz solar entra por unos ventanucos sobre la cabecera

de las camas. En la primera planta, el dormitorio principal, con dos balcones,

uno que da frente al mar, con una terraza, y el otro a las laderas de las lomas

cercanas, montañas no muy escarpadas que apenas tendrán quinientos o

seiscientos metros de altura. Es una gozada ver el mar desde la terraza de la

cámara principal, ver el mar y las estrellas por la noche.

En las entreplantas

hay dos baños limpios y funcionales.

La casa está a cuatro

kilómetros del puerto de la isla, no da directa a la carretera, hay que enfilar

un pequeño camino rural, empinado, que da al portalón. La dueña de la casa nos

ha rogado encarecidamente que mantengamos siempre cerrado el portalón para que no

se cuelen las cabras, que acechan excitadas por el jugoso césped.

Las colinas que

protegen las playas de Agio Petros (San Pedro), están peladas, la poca

vegetación que vemos crece a ras de suelo. Castigada por los vientos. En todas

las islas griegas nos hemos encontrado con playas consagradas a San Pedro.

Nuestra zona no está

muy urbanizada, hay casitas desperdigadas por las laderas de las colinas. Desde

la terraza se ven caminos y carreteras estrechas que unen las edificaciones, en

su mayoría encaladas en blanco, con contraventanas azules de madera, ventanas

venecianas para proteger de la luz.

Nos advirtieron que

nuestra isla es ventosa (todas las Cícladas son ventosas en agosto). Nos

advirtieron especialmente de esta isla, aunque en años anteriores habíamos

estado en otras islas también azotadas por el viento del norte, un viento que

castiga como un látigo, a ráfagas violentas. Nunca nos ha preocupado

especialmente, si el viento castiga una de las costas de la isla buscamos las

playas del lado contrario. Siempre es posible encontrar una playa tranquila a

menos de 20 minutos de donde nos instalamos. Normalmente buscamos casitas en el

interior de la isla, un poco retiradas de la costa, eso facilita la movilidad.

La isla que elegimos

este año es de las menos turísticas, todavía no ha sido invadida por los

italianos.

Nos aseguraban que

esta isla era de las menos invadidas por el turismo, por tanto, isla con peores

infraestructuras, más agreste. Creo que hemos acertado.

Varias colinas

protegen las playas de Agio Petros, en la carretera que circula junto a la

costa hay un poco más de bullicio, los núcleos construidos son un poco más

grandes y compactos, no son casas desperdigadas. No han llegado todavía los

hoteles con varias plantas, tampoco los resorts. No sabemos cuanto tardarán las

islas en convertirse en remedos de Ibiza y Formentera (ya hemos visto lo que ha

pasado en Mikonos), por eso disfrutamos al máximo de cada uno de los veranos en

Grecia, como si fuera el último en el paraíso.

Llegamos a la isla

hace un par de días. Es una pequeña odisea llegar hasta aquí. Someterse primero

a Vueling y sus azarosos horarios, es una vergüenza que la impuntualidad se

haya convertido en algo normal, que en cualquier momento haya riesgo de

cancelación. El aeropuerto de Atenas no es un ejemplo de orden y armonía. Desde

allí fuimos al puerto de Rafina, intentamos evitar el puerto principal del

Pireo porque es un caos. En Rafina nos tomamos unos salmonetes y unas sardinas haciendo

tiempo antes de embarcar en el ferry. Hay que arrastrar maletas y mochilas

entre el gentío y luchar por una butaca con mesa en el barco para evitar que la

travesía sea un suplicio. Los griegos, como buenos latinos, son ruidosos y

discutidores.

Ya en destino,

teníamos que localizar a la señora que nos llevaría a la casita, también

alquilar un coche. Todo ese proceso puede llevar horas.

En definitiva,

salimos de Barcelona a las ocho de la mañana y hasta las ocho de la noche no

llegamos a destino definitivo. Vimos la casita casi anocheciendo. Nos quedamos

encantados. No hubo mucha discusión, los niños se quedaban en los dormitorios

de la planta baja (nos sobraba una habitación porque los niños prefieren dormir

todavía juntos) y nosotros en la cámara principal. Enseguida abrimos los

ventanales y salimos al balcón para tomar posesión efectiva del lugar. Primeras

fotos y grandes aspavientos ante las majestuosas vistas del mar egeo al

anochecer. Durante unos instantes nos consideramos los reyes del mundo, es una

sensación que debe invadir a todos los turistas cuando inician sus vacaciones.

Primeras compras

apresuradas para garantizar necesidades mínimas (en la casa el agua no es

potable y la tienda más cercana está a cinco minutos en coche). Cenamos en una taberna

junto al mar, un pescado al horno para los cuatro, un familiar del sargo que

llevaba en el lomo la marca del arpón. Unas verduras hervidas y flores de

calabacín rellenas de queso.

Derrotados pero

contentos regresamos a casa. Ya en el dormitorio, la primera medida fue la de

cerrar las contraventanas de madera, era imposible dejar abierta la puerta del

balcón, el viento era tremendo. Ráfagas violentas que obligaban a adoptar todas

las cautelas (no en vano, junto a las puertas y ventanas de toda la casa hay

grandes piedras para evitar los portazos).

Ráfagas virulentas de

viento del norte golpeaban las ventanas, el viento se colaba por el entramado

de caña que protegía el porche y resoplaba como una vaca a la que estuvieran

torturando. Los portones aleteaban y chocaban con jambas y dinteles. Era

imposible fijar las puertas y ventanas. Incluso fijándolas, se escuchaba el ulular

del viento y el repiqueteo en las casitas contiguas.

La primera noche fue

como una tempestad en mitad del mar. En varias ocasiones salí al balcón para

comprobar si era el fin del mundo. Desde allí comprendí las razones por las que

las playas que había al pie de las colinas quedaban tranquilas y protegidas.

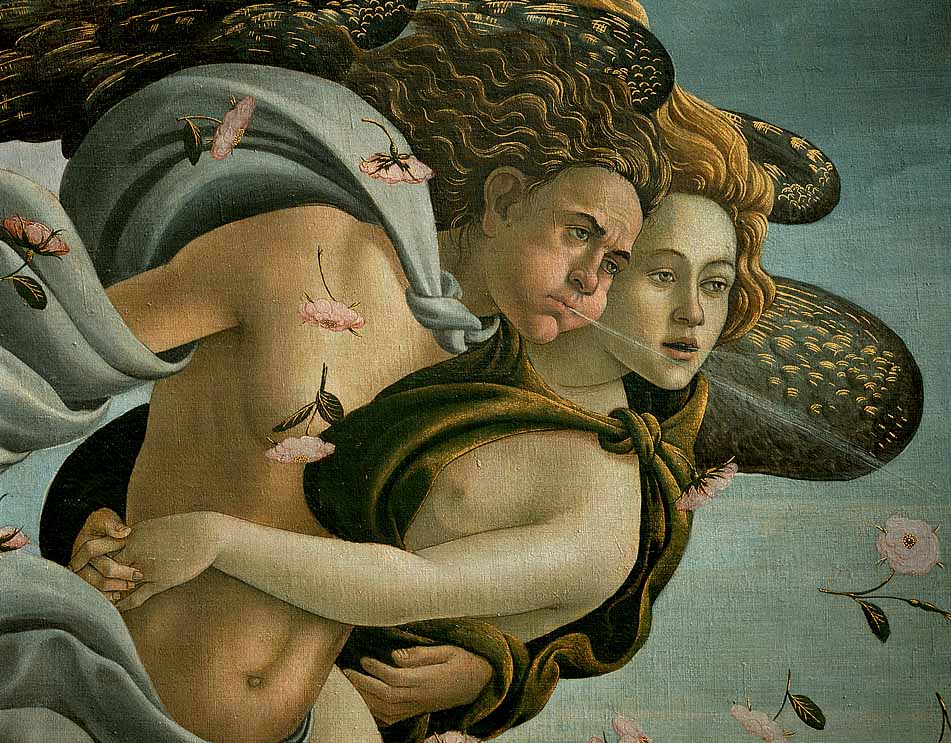

Nuestra casita, pizpireta y arrogante, había desafiado a los dioses griegos al

construirse en la ladera.

Dormimos a

trompicones, entre sobresaltos por ruidos inquietantes. Hubo momentos en los

que pensé que la caballería transitaba por el salón. Los niños, sin embargo, en

los dormitorios de la planta de abajo descansaron felices y se levantaron

asegurando no haber sentido ningún rio.

Los sólidos muros del

porche nos permitieron desayunar a la intemperie. A nuestros pies, las playas

de Agio Petros seguían tranquilas, ajenas al vendaval.

Pasamos el primer día

felices en la playa, paseando, buceando y haciendo las primeras construcciones

de arena.

Sobre nosotros, Eolo

había abierto el odre de los vientos, que asolaba las lomas de la cadena de

montes que arropaba las playas del norte.

Las previsiones de

tiempo aseguraban que el viento amainaría aquél día. Con ese augurio afrontamos

la segunda de las pernoctas. Aseguramos postigos y cancelas para que la

fortaleza fuera inaccesible. Nos acostamos pasadas las once de la noche,

cansados tras la primera sesión de playa y sol. La galerna seguía en el

exterior. Conciliamos el primer sueño gracias al agotamiento pero a eso de las

tres de la madrugada el ruido era infernal, hubo momentos en los que pensé que

crujían los cimientos de la casa. Me levanté en varias ocasiones para asegurar

todas y cada una de las puertas y ventanas. El aire se colaba por todas partes

y emitía silbidos diabólicos. A eso de las cuatro de la mañana, asumiendo el

fracaso, nos retiramos hacia la habitación vacía del piso inferior, abandonábamos

la cámara principal, con su ventilador colonial en el techo, con sus amplios

balcones y su luminosidad.

En el sótano reinaba

la paz. Los anchos sillares que rodeaban la casa aislaban por completo de

cualquier turbulencia. La tormenta de viento que sufríamos en el piso superior

apenas era un arrullo en el subsuelo. En pocos minutos conciliamos el sueño y

dormimos hasta pasadas las diez, masticando nuestra derrota y convencidos de

que nunca podríamos reconquistar nuestra habitación.

La tercera noche,

cuando pensábamos que nuestro destino iba irremisiblemente unido al submundo,

nos sorprendió la absoluta tranquilidad, no soplaba ni una brizna de aire. Por

primera vez pude salir a la terraza de arriba y contemplar las estrellas. Decidimos

instalarnos de nuevo en el dormitorio de arriba, ya no éramos reyes, sino súbditos

sumisos de los dioses griegos, que nos permitían descansar una vez asumidas

nuestras debilidades. Dejamos abiertas ventanas y contraventanas, desde la cama

se veían las estrellas y la noche era, por fin, plácida. No hay que desafiar a

los dioses.

Esta mañana me he

levantado contento, muy contento después de haber enganchado seis horas

seguidas y plácidas de sueño, sin la amenaza sonora del fin del mundo. Después

de amanecer se ha levantado algo de viento y ahora, a las ocho y media, las ráfagas

vuelven a ser agresivas. No sé si habré de sacrificar varios bueyes (una

hecatombe) para aplicar la ira divina.

En un rato bajaré al pueblo

a comprar pescado fresco, todavía no hemos decidido si comeremos arroz con

langostinos y calamares o si los niños preferirán unos espagueti frutti di mare

(el influjo italiano es inevitable y terminarán por colonizarnos).

La misma pescadería

en la que compro el pescado me vende calabacines recién cortados, toda vía con

su flor, una berenjenas pequeñas y alargadas, hierbas autóctonas que se pueden

escaldar para servir de guarnición al pescado, también tomates, fastuosos

tomates que huelen a huerta y a sol. Me llevo a la nariz cada uno de los tomates

antes de guardarlos en la bolsa de papel y me emborracho ya de tomate desde

primera hora de la mañana.

Resulta curioso

descubrir que los griegos no conocen el gazpacho, ni ninguna de las cremas

frías de tomate. Como no conocen el gazpacho, en las casas no hay batidoras, ni

siquiera morteros, aunque dispongo de varios artilugios para hervir, escurrir y

preparar la pasta.

Sorprende que pese a

tener todos y cada uno de los ingredientes del gazpacho, sin embargo, no se les

haya ocurrido triturarlos y convertirlos en una crema de los dioses. Si los

tomates son de escándalo, los pepinos y los pimientos no le andan lejos. La

isla está plagada de olivos y el pan, los panes de miga griegos, son una perdición.

En España había

gazpachos ya antes del descubrimiento de América. El gazpacho era comida de

braceros, pensada para mitigar el hambre. Los primeros gazpachos se hacían con

ajo, pan duro, aceite, vinagre y un poco de agua. La pasta se majaba hasta

quedar convertida en una crema que se podía beber sin ayuda de cucharas. Los gazpachos

antiguos se servían en horteras, unos cuencos de madera que se sumergían

directamente en la gran marmita en la que fermentaba el pan empapado en agua, ajo

y aceite. Con la llegada del tomate y del pimiento de américa el plato se

sofisticó hasta llegara a su formulación, o formulaciones, actuales.

Recuerdo haber

escrito sobre gazpachos apócrifos de cereza, de sandía, de gambón y de bogavante.

Hoy voy a hacer un

gazpacho tradicional. Hay un gran cuenco de cristal en el que restregaré bien

un diente de ajo (creo que era Emilia Pardo Bazán la que aconsejaba no echar

ajo en el gazpacho, bastaba con pringar de ajo el mortero en el que luego se

trituraba el resto de ingredientes).

Compraré un kilo

largo de tomates griegos, carnosos. Los tomates de huerta aquí se puede pelar

con el leve roce de la punta de un cuchillo. Los pelaré, partiré en cuartos y

despepitaré sobre un plato sopero. Picaré en daditos pequeños el tomate y

escurriré todo el agüilla que desprenden para que ayude a macerar en el cuenco.

Después de picar los

5 tomates que no puedo abarcar con la mano, pelaré y picaré un pepino. También

reservaré el agüilla que destila al someterse a los rigores del cuchillo.

Tras los tomates y el

pepino, corto en juliana minúscula un pimiento verde, alargado, estrecho y

retorcido.

Media cebolla pelada

y picada también ayuda a componer el gazpacho.

Quedó pan de ayer, un

pan redondo, con mucha miga. Lo desmenuzo también sobre el bol de cristal.

Añado sal, una pizca de comino y empiezo a mezclar con las manos, dejando que las

verduras me empapen los dedos y vayan desapelmazando la miga del pan

trasnochado.

Un corrito minúsculo

de vinagre y un vasito de agua bien fría. Me permito una pequeña licencia, ha

comprado menta fresca, corto una docena de hojas y las pico muy finas. Sigo

mezclando con las manos, apretando cada puñado que alcanzo. Riego bien con

aceite de oliva (el aceite griego es maravilloso, aunque un poco caro). Cubro

el bol con un plato y lo guardo en la nevera. Si todo va bien los ingredientes

terminarán de macerar durante unas horas. Las verduras rezumarán toda la sabia

y el pan (no he puesto mucho) se habrá terminado de deshacer. A eso de las ocho

de la noche, es decir, dentro de poco menos de doce horas, habré improvisado un

gazpacho rudimentario que ofreceré a los dioses del olimpo para que me permitan

esta noche disfrutar de nuevo del dormitorio principal, no tener que descender

al subsuelo en busca de paz.

Que vacaciones tan "chulas", y que bien os alimentáis tienen que ser sitios muy tranquilos y preciosos, yo viajo a través de internet. He visto el homenaje a las víctimas y ha estado muy emotivo y la música era de Leonard Cohen y Jhon Lennon, se me ponía la carne de gallina. Seguir disfrutando. Jubi

ResponderEliminarNo has dicho nada de las inmundas carreteras por las que circulamos . Finalmente fruti di mare!

ResponderEliminarMe gustan tus narraciones, la mezcla entre arte, cocina, vida cotidiana es deliciosa. Saludos…

ResponderEliminar