He desconectado

unos días. Marchamos con los niños a Marruecos, luego, de regreso, nos pillaron

los últimos coletazos de la Semana Santa y, al empezar la rutina otra vez, una

gastroenteritis familiar y depurativa. Además, cuestiones laborales varias y las

elecciones que, hasta el último segundo, me han tenido con el corazón y el

estómago en vilo.

Lo quiera o no,

todo gira alrededor del estómago, allí se concentran tensiones, pasiones,

angustias y anhelos. Todos estos días, desde la última entrada, han sido

gastrointestinalmente agitados, puede que, como algunos gusanos, haya terminado

por pensar por el estómago. Leía una de las crónicas preelectorales en las que

uno de los librepensadores habituales de la prensa progre (he terminado por

incluir de nuevo en mis códigos lingüísticos lo de progre porque creo que a

este calificativo es el que utilizan los Vox-eros para llamar a los que nos

definimos como gente de izquierda) decía que era mejor votar con el estómago,

porque si se hacía con la cabeza había mucho más riesgo de intoxicación con toda

la basura soltada durante la precampaña y la campaña electoral.

Pero no trataba de

escribir sobre política, mucho menos en caliente. Hemos vuelto al discurso de

derechas y de izquierdas, al de buenos y malos, al de amenazas y salvadores.

Hará falta mucha sensatez para encontrar de nuevo espacios donde pueda

entenderse todo el mundo.

Pero trataba de

huir de la política, que todo lo envuelve, escribiendo sobre mi experiencia

marroquí.

Había viajado a

Marruecos hace más de 30 años. Se suponía que era un viaje generacional y

emocionalmente importante, sin embargo, la memoria, mi memoria, caprichosa,

sólo conserva algunos retazos, algunos fogonazos desordenados de aquel viaje

que en su momento me pareció crucial para la que sería mi vida inmediata.

Caprichosa la memoria que ahora sólo me regala algunas sensaciones dispersas,

fragmentadas, mezcla de emoción, miedo y sorpresa. Tengo guardadas en una caja

las fotos de aquellos tiempos y espero tener el momento para revisarlas y

contrastar si aquel viaje, bajo el influjo del Cielo Protector, se correspondía

con lo poco y confuso que ahora recuerdo.

El viaje de 2019

era un viaje con niños, tenía como objetivo principal llegar y disfrutar del

desierto. Hemos llegado casi hasta Argelia, atravesando una porción importante

del desierto en la que invertimos casi la mitad de nuestro viaje, desde llegamos

a Marrakech hasta la salida por Merzoua y por las Gargantas.

El viaje ha sido

toda una experiencia, todo un contraste de luz, de colores y sabores. Los niños

han quedado impactados.

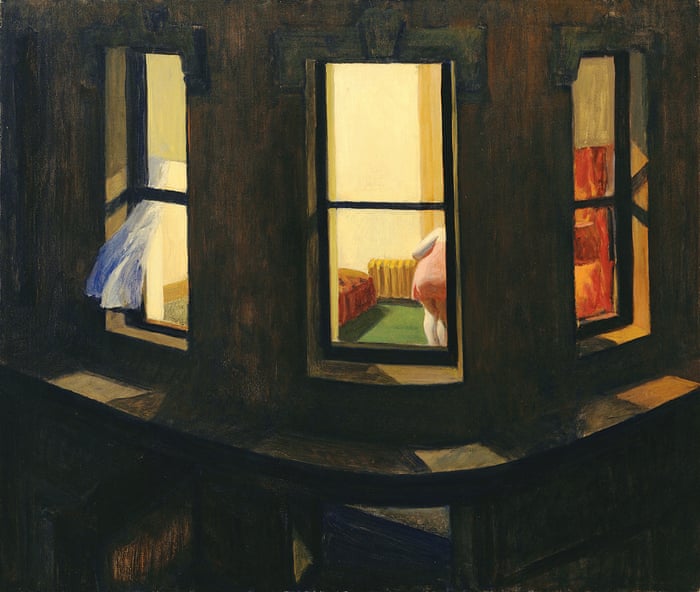

Nos sorprendió

Marruecos, un país lleno de niños, un país rico pero descompensado, sometido a

la vigilancia estricta de la religión, que parece ser el único pegamento que

junta todas las piezas dispersas del país y de sus gentes. Allá donde

estuviéramos sonaba atronadora la llamada al rezo, sobre todo la llamada de las

cinco de la mañana, que era la que nos desasosegaba antes del amanecer. Poco

pudimos ver de ese Marruecos agnóstico, tolerante y cosmopolita, puede que

porque nos movimos por los centros históricos de las ciudades y no nos

sumergimos por las barriadas donde vivían las clases medias. Barrios que

atravesábamos en nuestro coche, pudiendo disfrutar de construcciones y de

hábitos que no eran muy lejanos a los de las barriadas de las ciudades de

Europa. Debe haber un porcentaje importante de ciudadanos de Marruecos que

viven, se educan y se preocupan de un modo muy parecido al muestro.

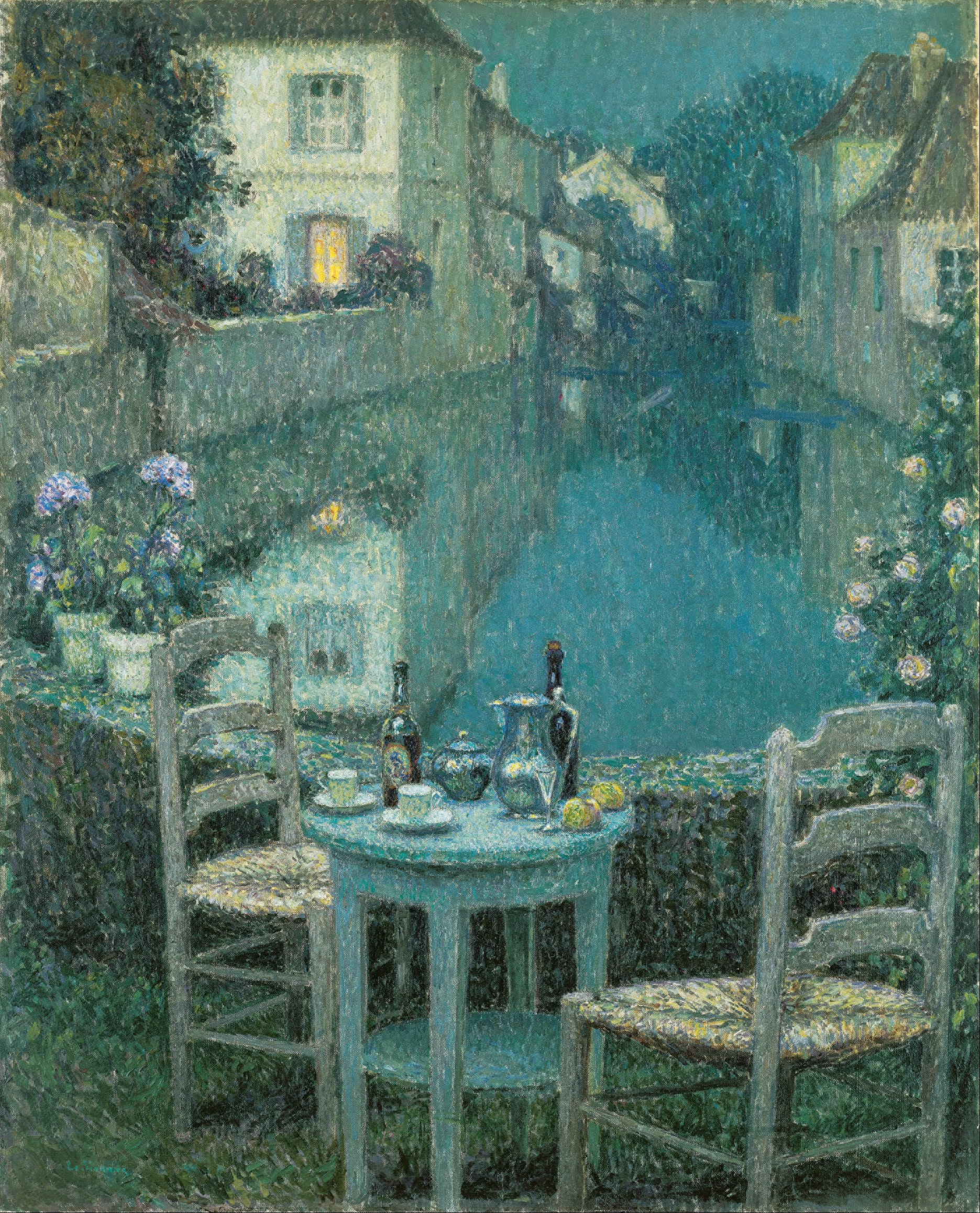

Las luces y los

olores han sido fundamentales en el viaje, también los colores rabiosos.

Comprendo que muchos pintores, especialmente Matisse, quedaran marcados por los

colores del norte de África y pasaran toda su vida agitados por el azul

Majorrelle o el rojo Rubí.

EL viaje a

Marruecos daría para un relato muy largo, que podría contrastar la opinión de

los niños y mis difusos recuerdos del final de la adolescencia. De momento,

como diletante, guardo algunos fogonazos de sabor, como el cus-cus rústico que

nos tomamos en una tasca minúscula en la medina de Marrakech, o la cena en el

hotel árabe de la Mamounia, un capricho que arrastraba desde hace años.

Ha sido un viaje de

cus-cuses y, sobre todo, de tajines de todo tipo. Aunque también fue memorable

el pescado a la brasa en Essauira, donde tomamos un gallo pedro a la brasa y

unos salmonetes para llorar.

De entre todos los

platos para mí en este viaje el rey, o la reina, ha sido la pastila, un plato

salado que, sin embargo, queda mediatizado por su cubierta todo. Una experiencia

absolutamente excepcional de contrastes.

Tomé pastila de ave

en dos ocasiones, completamente distintos, completamente seductores. La primera

pastila la tomé en el Marrocco de la Momounia, una pastila de paloma y almendra

hecha al gusto occidental, presentada como si fuera un bocado juguetón.

Impecable.

La segunda pastila

fue mucho más contundente, todo un reto. Un plato pedido en Chez Said, en Fez,

una de las terrazas nada más entrar a la medida por la Puerta Azul. Cuando la

pedí, a mediodía, el camarero me agradeció, sorprendido, la petición, luego

tuve que esperar durante casi una hora a que llegara el manjar y, cuando me vio

inquieto, el jefe me aseguró que ellos la pastila la hacían de modo auténtico,

empezando desde 0 cada vez que se la piden.

La pastila es una

modalidad de empanada hecha con una cobertura de finas capas de pasta brick,

una pasta muy fina, una lámina milimétrica de hojaldre que va cubriendo un

sofrito de carne rehogada.

La pastila de la

Mamounia fue de palomo, la de fez de pollo. Ambas fantásticas.

He encontrado una

receta compilada por Ignacio Medina y publicada hace mil años en un suelto de

El País dedicado a las cocinas del mundo.

Sobre esa receta he

hecho algunos ajustes. Creo, por ejemplo, que no es necesario rehogar la carne

en crudo, que podría hacerse el sofrito aprovechando un pollo asado que quedara

jugoso. Se necesita, poco más o menos, medio quilo de carne de pollo, ya asada,

jugosa y deshilachada.

Se pica una cebolla

hermosa, se pone en una cazuela grande, con un chorro generoso de aceite, fuego

muy suave, para que la cebolla empiece a sudar. Se pica fija, se añade una

pizca de sal, pimienta, una cucharadita mínima de canela y una pizca de

azafrán.

Cuando la cebolla

esté atontada se incorpora, cuarto de litro de caldo de ave, que no sea muy

fuerte (se puede hacer con agua porque la canela y el azafrán aromatizarán

suficientemente el guiso). En la receta de la Mamounia añadían en ese momento

almendras picadas (150 gramos), en la de Fez no había almendra.

Cuando la cebolla y

el pollo se han guisado, formando una pasta jugosa (calcular 30 minutos a fuego

suave), se añade una cucharada sopera de cilantro picado, otra de perejil, 50

cc de agua de azahar, una cucharada sopera de azúcar y se remueve bien, para

que se integre todo, formando una especie de mermelada que no debe quedar muy

seca.

(en la receta que

he consultado, donde la carne se cocina desde un principio, una vez rehogada la

carne se retira y se deja la cebolla con las especias y el caldo reduciendo

hasta que queda una salsa condensada. En mi caso, como el pollo está

previamente guisado, creo que es mejor reducir el líquido inicial, bajar el

mínimo al fuego y dejar que la carne absorba casi todo el caldo).

Con el fin de darle

cuerpo al relleno de la pastila en la receta recomiendan añadir unos huevos

batidos (la receta indica que 10 huevos, a mí me parece excesivo, con 3 huevos

habrá más que de sobra). Hay que mezclar muy bien porque la textura no es la de

un revuelto, el huevo prácticamente no se nota.

Se busca un molde

circular metálico, un molde de 30 centímetros de radio. Se engrasa bien con

mantequilla y se coloca la primera hoja de pasta brick, se engrasa con un

pincel con aceite y se coloca una segunda hoja, se engrasa de nuevo y así hasta

4 capas inferiores.

Sobre las hojas de

pasta brick se coloca la masa de carne y cebolla rehogada y templada (no

conviene que esté muy caliente para que no se ablande antes de tiempo la pasta

brick). Se cubre la carne con 4 hojas de pasta brick que previamente hayan sido

engrasada. Se cierra y encajan las hojas inferiores y las superiores, con la

carne en su interior, hasta quedar sellada toda la carne. Se unta la última

capa de la pasta brick, la que queda en la superficie, con yema de huevo

batida, así se garantiza que quede bien brillante. Se hornea durante 10 minutos

a 180º (el horno previamente calentado).

Se saca caliente,

justo antes de servir, se espolvorea azúcar glas sobre la superficie y un poco

de canela molida, formando una celosía de canela sobre el fondo blanco del azúcar.

El plato hay que

llevarlo de inmediato a la mesa.

Durante mi viaje a

Marruecos fui el rey de la pastila. No recuerdo haberla probado en mi viaje

anterior, pero hay tantas cosas de las que casi no me acuerdo de aquel viaje

que no podría jurar no haberla probado antaño.