Nunca es tarde.

Ayer se complicó el

día, nada grave, al contrario, estoy tan hecho a las nuevas rutinas que me lie,

como me liaba antes del confinamiento.

Tenía que organizar

mi primera clase virtual y fue un cristo hasta que conseguí formar el grupo de Skype

y que se conectaran todos a la vez. Había alumnos que entraban, otros que

salían del grupo y no tenía la certeza de que estuvieran todos en línea. A

medida que me iba enredando iba pensando en lo tonto que era, primero por no

organizarme bien con las nuevas tecnologías (que se van a consolidar

definitivamente, estas no se van cuando pase la pandemia), después porque

cuando daba este tipo de clases presenciales no me preocupaba especialmente por

comprobar si estaban todos los alumnos o si uno llegaba tarde.

Los nuevos tiempos

incorporan nuevas obligaciones y nuevos modales. Casi estoy más preocupado por

la metodología y la técnica que por el contenido.

Sigo leyendo, supongo

que los medios de comunicación tanto tradicionales como modernos tienen, por

una parte, el deber de informar, pero por otra la obligación de llegar a unos

contenidos o espacios mínimos, por eso en la información que recibo termina

habiendo más grano que paja y todos los medios que leo (accedo a muchos) caen

en los mismos agujeros.

He aceptado la

parte de testimonios de la pandemia, la opinión de personas directamente afectadas

por la situación que convierten su tragedia o comedia personal en una categoría

que pretenden generalizar. Lo comprendo aunque no lo comparta y, si tomo mis

medidas profilácticas (también hay medidas profilácticas en la información que

uno recibe y acepta), puedo disfrutar lo que me cuentan.

Ahora estamos en

fase de entrevistas y artículos de filósofos, sociólogos y tecnofilósofos que

aseguran haber anticipado los rasgos básicos de la crisis sanitaria y sus

consecuencias futuras.

Los hay

absolutamente apocalípticos, que aceptan que lo que viene es el fin del mundo,

aceptación que depende exclusivamente de que se les reconozca el mérito de

haberla anunciado. También están los “happy flowers” que aseguran que de esta

vendrá un mundo mejor, siempre y cuando se sigan sus pautas (eso sí).

Yo, por naturaleza,

me alineo con los happy flowers aunque he de reconocer que no tengo ni puñetera

idea de lo que pueda suceder más allá de una semana (más allá de mis menús

diseñados para esa semana). Creo que es pronto para sacar conclusiones. Ya

decían que es muy difícil predecir, sobre todo el futuro.

Me dio un poco de

vértigo cerrar el día de ayer sin escribir mi capítulo del Diletante encerrado.

Un era un problema de fidelidad con quien me siga, sino de pánico a romper la

rutina. Me había comprometido a un maratón con los niños (maratón de la serie

La Casa de Papel, que nadie se asuste).

Por eso me he

levantado con la idea de aprovechar este tiempo de ayer/mañana para saldar mis

deudas.

El Boccaccio de la

jornada es una nueva vuelta de tuerca sobre infidelidades entre burgueses

boyantes. En esta ocasión se trata de un enamorado que quiere quebrantar las

estrictas reglas de fidelidad de su amada poniendo en duda la lealtad y

fidelidad del marido de su amada. Urde una trama por la que hace saber a la

amada que su marido le va a engañar con otra mujer a la que ha citado en unos

baños públicos. La digna señora, ante el riesgo de ver quebrantada la fidelidad

del marido, acude a esos baños públicos haciéndose pasa por la amante de su

esposo y, a su vez, el protagonista de la novelilla, se hace pasar por el

marido pinturero. En definitiva, al final el narrador se sale con la suya,

consigue hacer el amor a su amada fingiendo que era el marido y la amada queda

tan satisfecha que convierte en costumbre su escapada a los baños. Boccaccio

juguetón, parrandero y lleno de equívocos y espejos.

En cuanto a la

receta de la Divina Marquesa, hoy quebranto dos compromisos que me había

impuesto. El primero el de seguir con razonable fidelidad a la Parabere, el

segundo el de no cocinar realmente los dulces para no ponerme como un zeporro

con tanto dulce y tan poca actividad física.

El primero de los

quebrantamientos tiene que ver con mis condiciones de redacción. Es de

madrugada, todavía no hay luz natural y en mi actual situación escribo a

oscuras para que el reflejo no despierte al resto de familia. Así que he de

acudir a mi memoria y recursos para escribir la receta sin poder consultar el

libro en papel que viajó conmigo al confín.

La segunda de las

traiciones se debe a que hoy quiero preparar unas torrijas y me cuesta mucho

renuncias a ellas en plena Semana Santa. Así que esta tarde haré una bandeja de

torrijas no virtuales que espero que vayan cayendo desde hoy hasta el domingo

de resurrección.

Se necesita una

barra grande de pan asentado (pan del día anterior, con miga). Merece la pena

comprar un buen pan porque con el precocinado las torrijas quedan hechas un

desastre. Ha de ser un pan con una buena miga, compacta y esponjosa, que quede

ya un poco correosa después de estar un día y medio guardada en un sitio seco.

Se pone a hervir un

litro de leche (más si la barra es grande), con una rama de canela y unas

cortezas de limón. Cuando rompa a hervir se apaga, se tapa y se deja reposando.

Yo añado el azúcar a

la leche una vez reposada, es decir, cuando está templada deslío 200 gramos de azúcar

en la leche.

Corto la barra de

pan en rebanadas gruesas, sin pasarse, un par de dedos de ancho (no conviene

que queden muy finas porque se quebrarán).

Casco y bato 6

huevos en un bol, los bato bien, que queden espumosos.

Pongo en un plato

hondo un cuartillo de la leche aromatizada y endulzada.

Paso cada rebanada

de pan primero por la leche y después por el huevo. Tienen que empapar bien, no

han de quedar secas.

Cuando estén bien

empapadas (primero la leche, después el huevo), las frio en una sartén con

abundante aceite. No hay que tenerlas mucho rato en la sartén, que tiene que

estar a fuego alegre para que obre el milagro. Cuando se doren por un lado les

doy la media vuelta para que queden dorados por el otro.

En un plato sopero

pongo 250 gramos de azúcar mezclados con 75 gramos de canela en polvo (la

cantidad de canela va en gustos). Paso el pan frito y recién escurrido por la

mezcla de azúcar y canela para que se reboce bien. Terminada la operación dejo

la torrija reposando en una bandeja (si se va a comer en el día) o en un tupper

(si quiero conservarla más días).

Hago la misma

operación con cada rebanada de pan, reponiendo los platos con la leche y con el

azúcar/canela. No conviene racanear con ninguno de los ingredientes, nada hay

más triste que una torrija seca, y no estamos para tristezas.

Dios mediante, el

jueves mis torrijas se podrán comer (hoy compro el pan, mañana las cocino y

pasado homenaje).

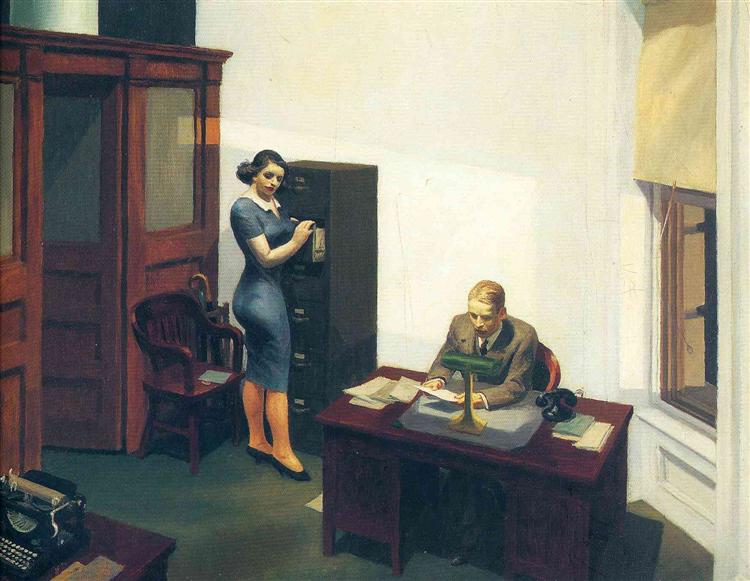

El cuadro de Hopper

de hoy se titula Office Night, creo que la chica esconde unas torrijas en el

archivador, el chico, infeliz, no se ha dado todavía cuenta.